巫兴伦老师企业逆势增长30%的秘诀

发表时间:2024-11-13 14:33

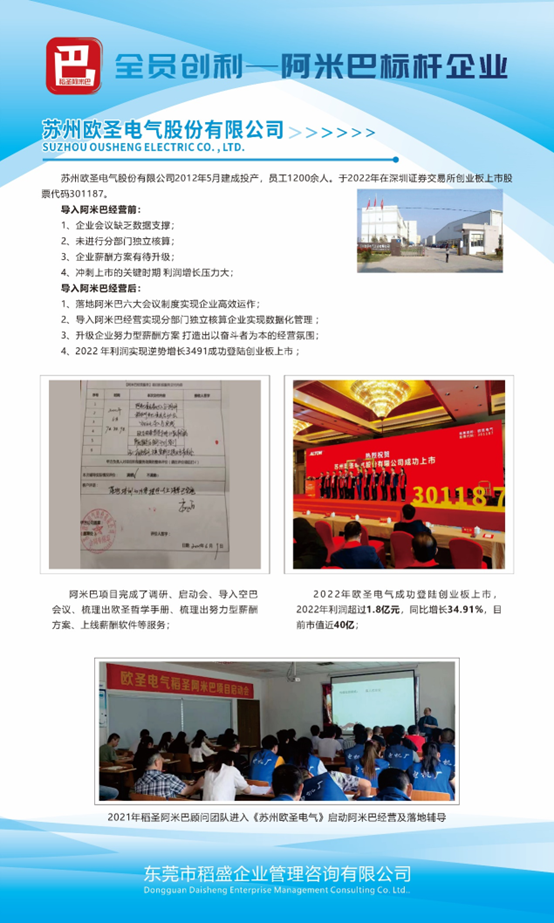

我是巫兴伦老师,稻盛咨询董事、总经理,稻圣阿米巴商标主讲老师;主讲的课程有《利润倍增-稻圣阿米巴方案班》、《经营哲学落地特训营》、《领袖私董会》、《阿米巴标杆游学特训营》等;十年专注如一,致力于员工及企业家,物质与精神的幸福!潜心研究,全球探索,请教高人,铸成核心技术,将世界500强企业成功的,经营哲学与管理模式引入中国企业,我在全国数十个省市,演讲数百场,学员数万人,我长年深入企业调研、培训、辅导、落地,引领企业变革图强,凡是运用他的经营哲学、管理模式的企业,利润均获得30%-1000%的倍增~~~

全员创利模式的独特概括为以下五点:

第一,全员创利模式是股份制吗?——不是

第二,全员创利模式是承包制吗?——不是

第三,全员创利模式是事业部吗?——不是

第四,全员创利模式是预算制吗?——不是

第五,全员创利模式是管理吗?——不是

以上五个“不是”背后,藏着全员创利的核心秘密。谁先读懂这五个“不是”,谁就先掌握了导入全员创利模式的先机。

__________________________________________________

企业好比一个人,股份制只能激励其头部,却无法激励其四肢和躯干协同作业。就算你的头脑中有千万个好的想法,你的手脚和躯干不能顺利地去执行大脑的命令,最终你也只能一事无成。

首先,在讨论这个问题之前,先来看看全员创利模式和传统的股份制企业有哪些区别。我们要知道,传统的股份制企业主要面临三大核心问题,分别是:

l 窄

l 大

l 远

首先分析第一个问题:窄。

大部分实行股份制的企业,其面临的最大的问题是企业发展惠及的覆盖面太狭窄了,获益的人群数量相对很小,不具有普惠性。我们看身边那些推行股份制的企业,它们往往都会选择把大部分的股份分给企业高管和主要的投资人,而只把很小的一部分股份拿出来给企业员工,而且往往是作为一项福利或奖励实施的。这种安排造成的结果是企业发展的红利,大部分流入了企业高管和投资人的口袋里,而处于一线的员工对于企业的发展感触不深,因为他们本就不是主要受益者。

试想一下,企业股份大部分归属于高管和投资人,作为一线员工,即使全身心地扑在工作中,以厂为家,全心全意为企业发展努力奋斗,可最终发展的红利是按照持股比例进行分配的。员工们手中那可怜的一点点股份,微不足道。这时,大部分持股员工就会想,既然这样,公司发展不发展,发展得好与坏和下面的员工又有多大关系呢?

所以我们看到,股份制企业发展起来之后,往往只会服务少数高管和主要投资人,而难以调动基层员工的工作热情和劳动积极性,这就是“窄”的问题。在这样的模式下,股份制企业就好比一个人,股份制只能激励其头部,却无法激励其四肢和躯干协同作业。其结果就是,就算你的头脑中有千万个好的想法,你的手脚和躯干不能顺利地去执行大脑的命令,最终你也只能一事无成。

这时就引出了股份制企业的第二个问题:大。

这里的“大”不是大小的大,指的就是“大锅饭”。那么,什么是“大锅饭”呢?

甲、乙二人同在一家公司服务,甲负责销售,乙负责生产,甲乙双方都是公司的持股股东,而且两人持股比例相同,各占10%。结果,该公司在年终结算时发现这一年的纯利润是1000万元。按照公司的章程,甲、乙二人的分红应该完全相同。但甲却认为分配方案有失公平,提出了不同意见。

这是因为甲发现自己负责销售,辛辛苦苦四处奔走,很努力地干了一年,为公司的发展付出极大;而乙虽然名义上负责生产,但一年下来基本上是在混日子,一年的出勤比例还不足一半,迟到旷工更是家常便饭。可忙了一年,就是因为持股比例相同,甲、乙二人却要拿一样的分红。一想到这些,甲怎么也不能够接受这种分配模式?这就叫吃“大锅饭”。

应该怎样解决吃“大锅饭”的问题呢?在全员创利模式下,首先要解决的问题就是要推行组织划分和独立核算。例如,销售部努力奋战一年,经过全年利润独立核算,发现销售部实现利润900万元;而生产部全员上下过于懈怠,工作热情匮乏,努力程度明显不足,经过全年利润独立核算,发现扣除生产部相关人员的工资和其他各项支出后,实现利润仅有100万元。如此独立核算,两个部门的差距显而易见。如果两个部门分红一样多,这合理不合理?显然是不合理的。

那么,如何分配才是合理的呢?按照经济学原理,实行独立核算,多劳多得,少劳少得,不劳不得,加上管理的原则,先按照部门利润奖罚分明,最后再加上按投资比例进行二次分红。就可以一举打破吃“大锅饭”的痼疾,充分激发全员的积极性和创业热情。

第三个问题是“远”。

股份制的激励周期太过于漫长,企业发展的红利距离一线员工太遥远了。现实现我们看到普遍性的问题是,员工已经离职了,而企业发展的红利还远未落在员工头上。遥不可及的问题导致一线员工对企业发展普遍持一种漠不关心的态度。

经过研究发现,大部分推行股份制的企业,一年乃至数年才能分红一次。而在某些人员流动速度比较快的行业或者领域,大多数员工往往难以在一家企业长期服务,于是出现大部分一线员工即便在名义上拥有部分股权,却始终难以分享到企业发展的红利,这种望梅上海了渴的局面,使得员工与企业之间日渐疏离。因为一线员工对企业普遍缺乏归属感,对工作缺少热情和动力的状况普遍存在就不言而喻了。

全员创利模式和股份制的本质区别就是一线员工可以即时获得自己创造的利润,分享企业发展的红利。这也是全员创利模式与传统企业管理模式相比较明显可见的最大优势。

承包制追求的是局部利益最大化,而全员创利模式追求的是长期利益与短期利益兼顾,既关注短期利益,也关注长远利益,同时强调大局观。

全员创利模式的第二个特点是它不是承包制。在对这个问题展开深入探讨之前,先来看一下什么叫承包制。承包制,一般也称为承包经营责任制,是我国全民所有制企业经济体制改革中采取的一种生产经营责任制形式。其基本原则是承诺最低基数,超收多留,欠收自补。其中,最低基数既是企业的义务,也是国家所有权和宏观经济管理权在经济上的体现;超收多留,欠收自补,既是企业的权利与责任以及企业经营权在经济上的体现,也是企业经营者和生产者的积极性、创造性的动力源泉。

通过改革开放几十年来的发展,我们发现,实行承包经营责任制,一方面有利于理顺国家和企业之间的关系,在坚持企业全民所有制性质的前提下,改革企业的经营方式,扩大企业自主权,增强企业活力,既有利于促进企业的技术改造,以增强企业发展的后劲,也有利于贯彻按劳分配原则,调动一线职工的生产积极性和创造性。很多企业也参照此一模式,在企业内部,各生产线,各产品经,以及各销售部,纷纷采取承包责任制来发展企业,结果在实践中发现存在不少亟待解决的问题,例如承包基数不规范,最终导致企业之间分配不均;各部门行为日益短期化,不愿意做长远规划,甚至出现为了部门利益做出违背企业价值的事情。

基于经验教训的总结,全员创利模式与承包制在责权利、大局观、资源利用等各个不同方面均存在巨大不同,差异显著。

企业家C先生,曾在自己的企业大力推行承包制。在实行承包制的初期,该企业确实实现了跨越式发展,在行业内取得了令人瞩目的成就。但是很快他就发现了问题:当企业上下全员推行承包制以后,为了赚取更多的利润,公司上下所有人,上至高管,下至员工,都把赚钱摆在了最重要的位置。为了赚钱,可以不顾行业规范的要求,偷工减料,甚至突破安全生产和国家规定的最低质量标准。

比如公司的总经理H先生,他从不关心公司的发展战略和肩负的社会责任,对员工也是一副漠不关心的样子,因为他们只不过是他获取利润的工具而已,没有丝毫的感情。他只关心自己今年能赚到多少利润,其他的对他而言毫无意义。作为企业的实际管理者,他拥有很大的权力,他既是承包人,也是老板,他牢牢掌控着人事权和财务权,为了压缩成本,他毫不犹豫地进行裁员,以品质部为例,原本15名员工,他裁掉超过一半,只剩留下7人超负荷地工作。与此同时,在H先生的推动下,生产车间不断简化工艺,将以前需要打三颗铆钉的地方减为两颗铆钉……经过以上一系列操作,利润虽然是获得了提高,但公司的品牌、产品品质、管理运营系统全部丧失了。最终,原来的大客户纷纷取消合作,产品在市场上一败涂地。

案例中,作为企业创始人C先生最大的责任,是实施承包制时给予了H先生太多权力,而他只关心眼前利益,目光短浅,唯利是图,最终导致公司规模迅速萎缩,逐渐被市场淘汰。

承包制追求的是局部利益最大化,而全员创利模式追求的是长期利益与短期利益兼顾,既关注短期利益,也关注长远利益,同时强调大局观。那么到底什么是责与权呢?我们来看对比:

责 承包制的责任,追求的是利润的最大化;而全员创利模式的责任追求的是什么?其追求的是以培养人才为核心目的,在培养人才的同时,实现利润最大化。

权 承包制的承包方的权力普遍很大,一般都拥有较大的财务权和人事权,在管理过程中拥有极大的话语权。全员创利模式则通过建立一整套事前计划、事中管理、事后评价的运营管理体系,以期系统控制。

在资源利用上面,承包制是最大限度地透支资源,资源的利用率相对较低,全员创利模式则是合理利用资源,资源的利用率相对较高,这是全员创利模式和承包制的本质区别,即责权利根本不同。

相对而言,承包制追求承包者的利益最大化,而巴全员创利模式则是追求全员共享,这是全员创利模式与承包制的本质区别(如表3-1所示)。

表3-1全员创利模式与承包制的区别

表3-1全员创利模式与承包制的区别

实行事业部制的企业,中高层管理者尚且正走在从“为老板干”到为“自己干”的中途,而全员创利模式后的企业管理者,已经跑到了“自己干”的终点。

在辅导企业全员创利模式落地的过程中,经常会有人提出这样的问题:全员创利模式与事业部两者在运营管理、独立核算等多方面都有很多相似之处,那么,它们之间有何具体区别呢?简单说,实行事业部制的企业,中高层管理者尚且正走在从“为老板干”到为“自己干”的中途,而全员创利模式后的企业管理者,已经跑到了“自己干”的终点。

具体来说,它们之间有以下五种不同点:

1.运营系统不同。

全员创利模式是以经营哲学、经营组织、经营数据等组成的一套完整的系统模式。

事业部则仅是以某一类型的产品、市场或团队为基础进行区分的组织形式,以实现某一类市场目标为目标。

全员创利模式更强调“经营”能力,而事业部制更强调“管理”能力。

2.目的不同。

全员创利模式以开源或节流为主要目的,以培养经营人才为根本任务,更多的是面向市场的为目的导向。

事业部制只是一种管理组织形态,以完成管理目标为主要目的。

3.组织成员定位不同。

全员创利模式要求全体组织成员都成为经营者,全员参与,强调自主完成组织任务,强调成员的能动性和创造性。

事业部制的每个成员是团队的一员,强调分工合作,要求积极完成岗位职责,注重个人绩效。

4.对数据的要求不同。

全员创利模式强调数据系统的支撑,强调经营报表,及报表数据的不断改进和修正,对数据采集、分析、监测、比较等有较高的要求。

事业部制对数据的要求没有明确的规定,所需的数据以关键指标为主要导向,对数据的系统化没有明确规定。

事业部通常对总部费用不做分摊,这样就不能更准确反映企业经营的实际情况。而全员创利模式下,企业的经营运作通过会计报表的统计,每个分支的盈亏状况都能清楚地反映在表格上,进而明确地体现出整个企业的经营情况。

5.交易形式不同。

全员创利模式的交易机制,能不断适应外部环境的变化,往往会不断细化交易组织,进行独立核算,而且其内部也会形成交易,将经营指标直接传递到每个成员身上。

在某些事业部管理下,事业部之间会有特定的交易机制,但事业部内部一般不会产生交易,也不注重结算,所以经营指标通常只能体现在事业部负责人一级。

总的来看,事业部制还远未实现人人参与经营的目的,可以看作全员创利模式的雏形。事业部制里高层管理者尚走在从“为老板干”到为“自己干”的中途,而基层的大量一线员工还完全处在为“老板干”的阶段。

对企业来说,选择全员创利模式还是选择事业部制,没有优劣之分,关键还是要看企业的发展阶段、经营状况、战略规划、人才队伍建设情况等。

但当企业发展到一定阶段之后,必然要追求更加精细的经营管理,会不断向全员创利模式进化。在发展过程中,难免会发生两种模式同时并存的现象。此时,如何避免全员创利模式在实践操作过程中向事业部制倾斜甚至倒退呢?对此,应从以下四点加以重视和强调:

第一,加强员工对全员创利模式的学习和认识。一般来说,大部分基层员工对全员创利模式的认识尚且仅仅停留在基础知识层面,有的人甚至于连基础知识都严重匮乏。员工缺少经营意识,在实际工作过程中就无法正确理解和运用。

第二,企业文化落实不到位。稻盛和夫先生的“敬天爱人”的利他哲学理念没有得到切实全面的贯彻实行,华丽的理论最终变成了挂在企业墙上空洞无物的文字。因此需要重视企业文化落实,形成文化力在企业上下贯穿。

第三,企业的团队凝聚力和向心力严重不足。全员创利模式的本质其实是内部的竞争,如果没有足够优异的团队意识和凝聚力,一旦遇到严重问题或者突发状况,整个团队瞬间就会变得涣散。尤其是销售部门,因为凝聚力不够,很容易失去立足市场的战斗力。所以,无论培训还是实际工作中,培育团队凝聚力和向心力十分重要。

第四,权力、责任、利益三者的关系失衡。我们都知道,责、权、力最好的状态是三者达到一个相对动态的平衡,但在实践过程中,权责下放往往难以到位,导致员工自主性和积极性缺乏。因为员工没有“为自己干”的经营意识,基层工作始终停留在上面分配任务,员工被动执行的层面上。在利益共享时也无法做到真正的公平、公开、公正,员工心里觉得受了委屈,长此以往自然会遇到种种经营管理上的问题。

全员创利模式显然不同于传统意义上的预算制度。它与预算制的区别在哪里呢?全员创利模式的重点不考核成本指标,而是考核利润指标。

预算制度是一个集体或者组织以规章制度形式规定的有关预算收入管理方面的准则和规范。在我们的日常工作和生活中,一些预算制度不规范的单位,时常会由于该公司没有建立完善的全面预算体系,出现一系列的问题,例如:只有重要部门才编制预算,导致公司的主要管理者无法实现全面系统的管理和控制;或者是胡乱制定预算,导致预算体系形同虚设,但跟实际工作没有多少关系;抑或为了本部门的利益,大肆推行小团体主义,将编制预算当作一个讨价还价的过程,目标总是会被砍一刀的,所以产出目标尽可能留余地,费用成本尽可能宽松点,挖空心思为本部门攫取利益,等等。

那么,预算执行与实际的差距到底是如何产生的,是预算编制的问题,还是实际执行出现了偏差?预算制度到底有什么价值呢?全员创利模式相对于预算制又具有哪些优势呢?下面针对上述问题分别进行阐释。

众所周知,预算制度是一种计划,正是因为其本身的计划性从而决定了编制预算的工作是一种计划性工作。

通常来说,预算可以简单地概括为三方面的内容:

“多少”——为实现计划目标的各种管理工作的收入(或产出)与产出(或投入)各是多少;

“为什么”——为什么必须收入(或产出)这么大的数额,以及为什么需要支出(或投入)这么大的数额;

“何时”——什么时候实现收入(或产出)以及什么时候支出(或收入),必须使得收入与支出实现动态的平衡。

从本质上来说,预算是一种对未来的预测,它是对未来一段时间内的收支状况的预计。通常,制定预算数字的方法一般会采用统计方法、经验方法或工程方法。从其要达成的目的来说,预算主要是一种控制手段。

我们以一个简单的算式来进一步生动形象地理解什么叫预算制。

10-9=1

在下面的算式中,10是业绩,9是成本,1就是利润。

所谓的预算制就是定一个指标是成本“9”,你只在实际工作中只要不超过这个范围就可以了。因此,在实际经营中,很多管理在确定成本指标的时候,总是希望把这个数字“9”定得越高越好,

再比如:

应公司的要求,员工准备去南方出差一段时间,那么,员工希望老板给其报销8000元预算还是报销5000元的预算呢?

毫无疑问,是8000元。所以员工为了争取到这8000元的预算,会不会有意虚报虚增一些费用项目放进来呢?这位员工也许会跟老板说,这次要招待的客户要求很高,不喝茅台恐怕签不下来。当他成功争取到8000元的预算后,会不会尽量节约一点,争取有所盈余呢?不会。因为如果这次节约了之后,也许就会影响到下次的预算,所以员工会争取最大的预算,同时把最后的预算全部花掉。至此,你会发现最终的结果是什么呢?企业的成本变成了最大化。

还有一个问题是,我们确定成本为“9”的时候,它是基于我们的业绩要做到“10”来确定的,但这时候“10”能否达成完全还不知道。很多时候“10”未能达成,我们一般会归结于经济状况不好。出人意料的是,“9”却超额达成,所以这就是预算制面临的问题。

全员创利模式显然不同于传统意义上的预算制度。它与预算制的区别在哪里呢?全员创利模式的重点不考核成本指标,而是考核利润指标。全员创利模式为什么选择考核利润指标呢?因为考核利润指标时,即使市场表现不佳,10个月业绩只完成了“8”,那么,被考核者一定会为了完成指标采取一系列措施,他会想方设法去降低成本,把“9”变成“7”,8-7等于1,利润目标仍能达成。这就是全员创利与预算制相比最大的区别——坚守利润。

全员创利模式不是管理,是经营。经营是“以人为本”,管理是“以事为本”。理解了解这一点,也就抓住了全员创利模式的精妙所在。

有必要再次强调一下,全员创利模式不是管理,是经营。千万不要简单要理解为提升管理能力,全员创利模式强调的和要做的是提升老板的经营能力。

管理大多数是企业内向的行为,而经营的特点既有外向,也有内向。向外求市场,关注的是市场环境的变化,以及未来的趋势。以上一节中10-9=1(收入-成本=利润)的算式为,可以得知,经营是做大“10”,将“10”变成“11”,变成“12”,最好能变成“20”。

向内求什么?不是求降成本。如何降成本是管理的事。经营向内求的是人才,积极地培养人才,而且是批量地培养人才。我回头再看前面讲过的两个案例——海尔和韩都衣舍。海尔的“人单合一”,其根要目的和最大化的价值,就是在内部培养经营型人才,而且是批量培养,尤其到了后面的创客型组织,人人可以当CEO。CEO要直面市场,承担盈亏的责任,这样的一群人,无疑是海尔内部员工的佼佼者。韩都衣舍在“以人为本”的经营做得更超前,他不再招聘员工,直接招聘老板,招聘合伙人,让企业的才员结构,一开始经营模式就超前同行,而且一骑绝尘,人员的竞争力优势无人能比。

以上是我对实现企业赚钱,有钱,值钱的幸福型企业!,希望对您有所帮助。

我真诚邀请各位创业老板,可以参加我的线下三天三夜实战交付课《三钱战略班》,我会为您分享企业的三大战略、九大战术、27大策略。解决企业融钱、赚钱、分钱的三大问题。

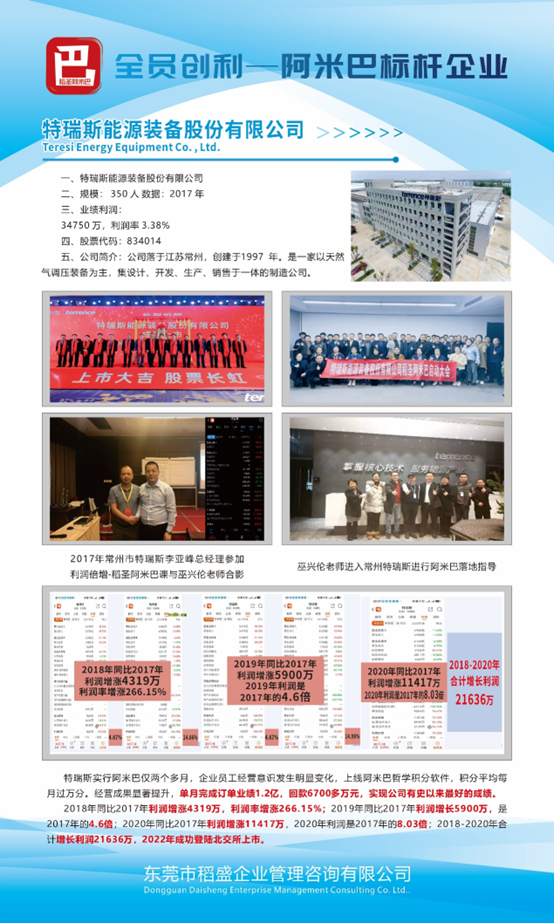

部分标杆企业: